ikutama読書記録

トーク情報- ikutama

ikutama ![投稿画像]()

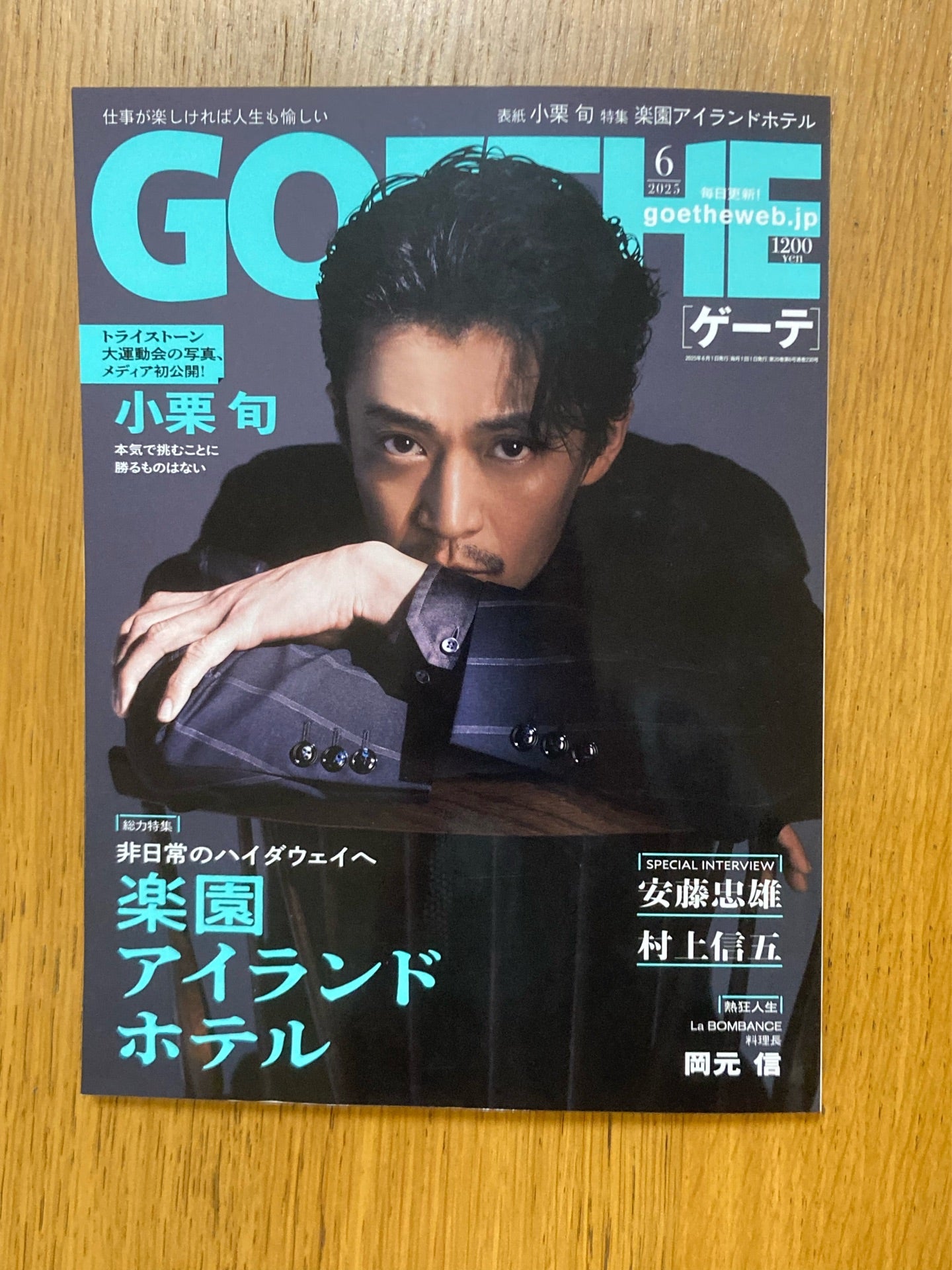

GOETHE(ゲーテ)〔幻冬舎〕6月号

連休に華を添えるために、ゲーテ初購入。読書の合間に眺める。時計、洋服、そして美しい風景。小栗旬の本気、安藤忠雄が創り出した世界。一番の感動はやはり「楽園アイランドホテル」“行けば変わる”のではなく、新しい世界を知り、想像した瞬間から少しずつ人生が変わる。行けないからこそ、一期一会の心境で思う存分妄想し、想像力の風呂敷を目一杯広げる。

パラパラとめくりながら、気ままに記事を眺める。彩りに魅せられ、時折、精巧さに目を見張る。いつもとは違う角度から鮮やかな刺激を受ける。読み切るのではなく、繰り返す読書。まだまだ気づけていない“本気”がこの本には詰まってる。 - ikutama

ikutama ![投稿画像]()

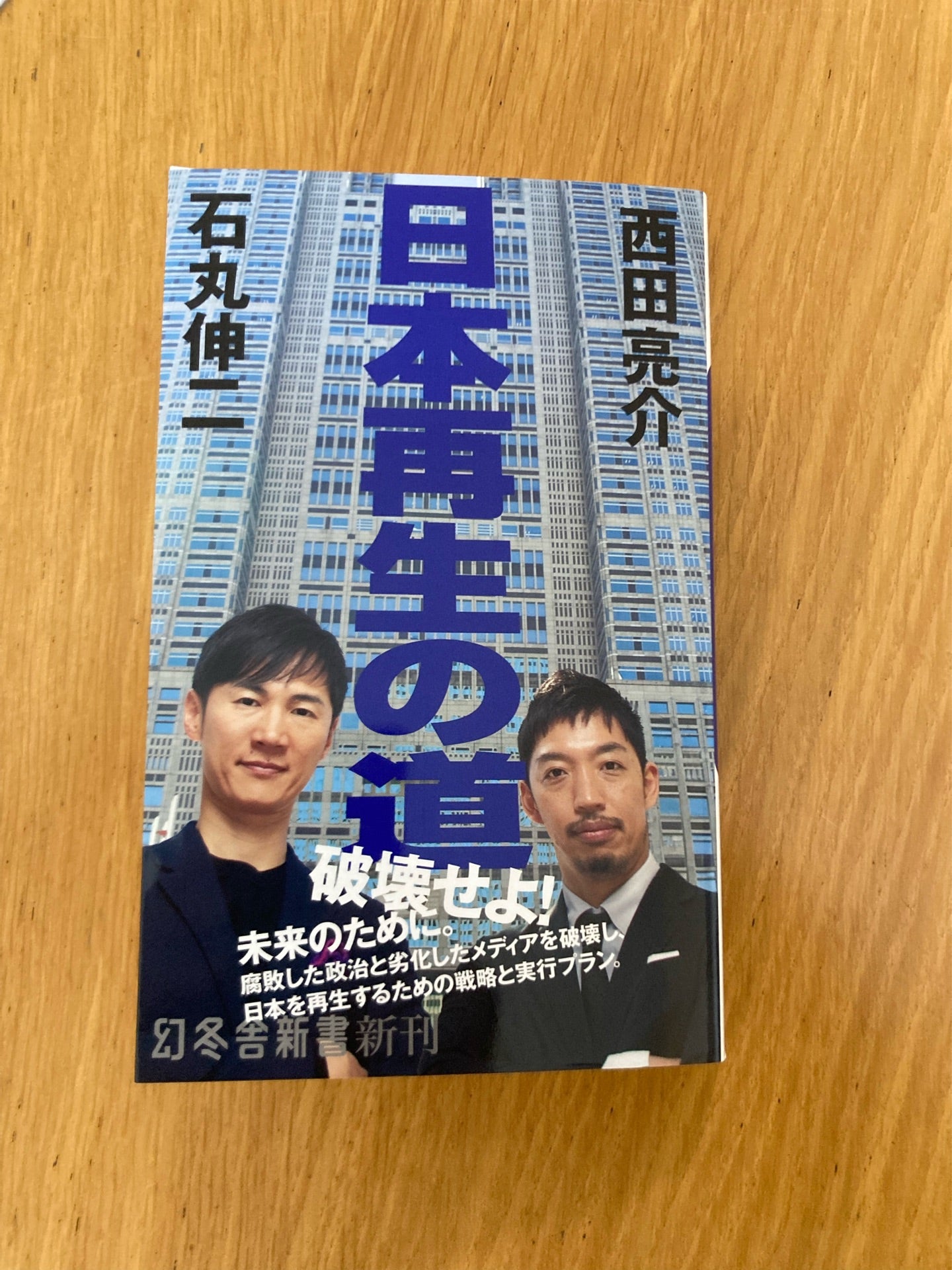

日本再生の道〔幻冬舎新書〕石丸伸二、西田亮介

都民ではないので、今まで石丸さんにあまり興味が無く、地域政党「再生の道」も知らなかったが、箕輪世界観チャンネルで「二期8年が上限」という理念に惹かれて、購入。元ネタとなる対談動画は見ていない。

既得権益を守る装置と化した“政治”を変える。そのために、特定の人物に依存しない循環型の拡張性が高い政党を作る。党議拘束を外し、真剣な議論を促す。

常識と良識だけで動くと必ず犯罪になる公職選挙法。これが高い参入障壁になっている。しかし、『今あるルールの中で工夫する』と前向きに挑戦をする。

公募で選ばれた16〜24歳が都議選候補者を面接する。立候補できない若者の政治参加を促す。真剣な若者こそが、劇的に世の中を変える。

人口減少に突入する日本。「一人あたりのGDP」を維持するために「議論する力」を伸ばし、数で勝負してきた時代から転換しなければならない。

石丸さんの根底には『一個人が好きで政治活動をしているだけ』という“個”としての信念がある。 - ikutama

ikutama ![投稿画像]()

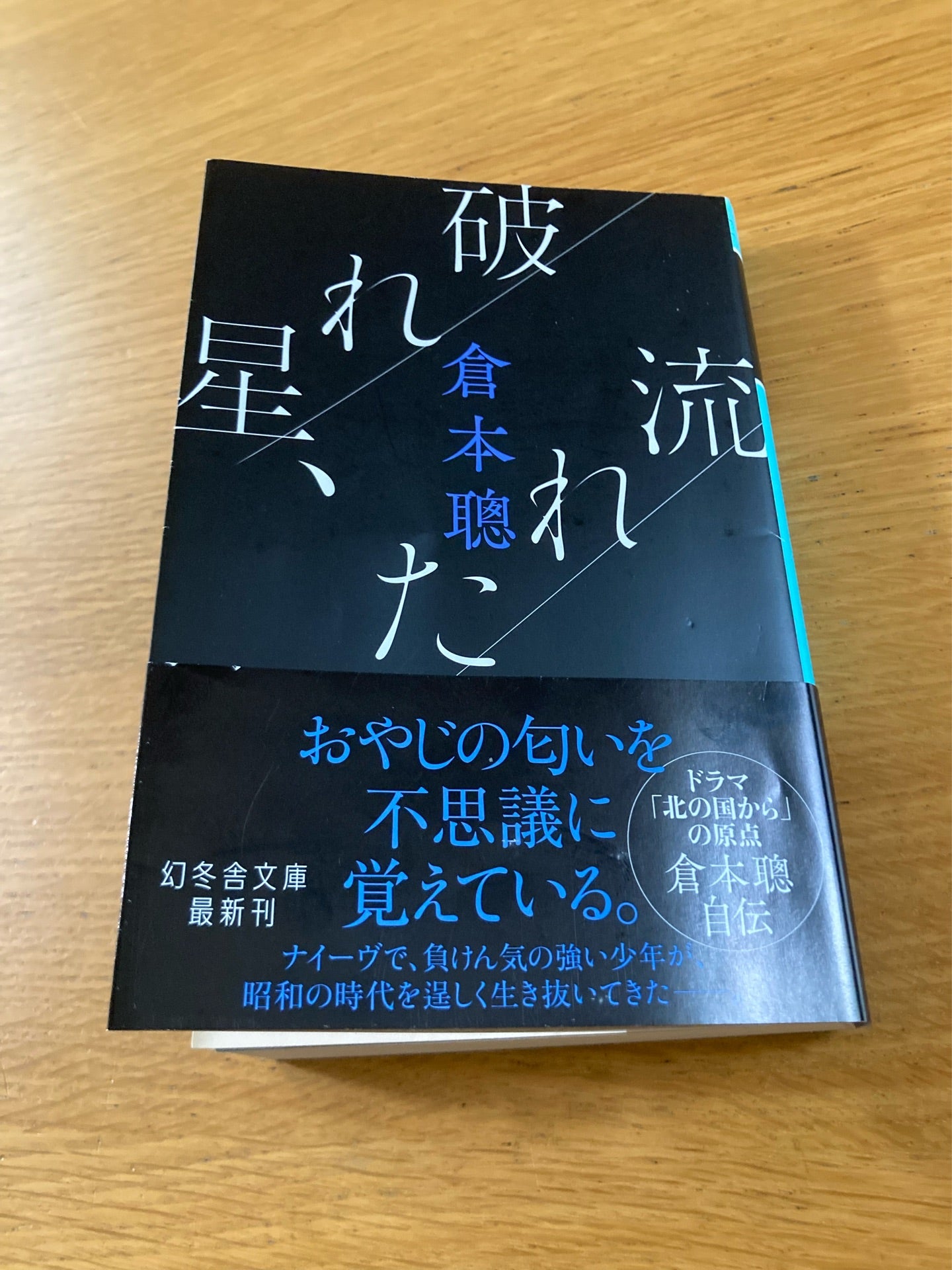

破れ星、流れた〔幻冬舎文庫〕倉本聰

脚本家、倉本さんの自伝。755で『面白い』と話題になっていたので購入。

自らが一人前になった時、負債しか残さなかった“親父”の背中の大きさに気づき、狼狽え、親父の匂いを思い出す。

臆病で卑怯だった少年時代。犯した過ちをソッと隠し、自らの弱さ、姑息さを自覚し独り震える。そんな自分を見守り、戦う姿を見せ続けた親父。失敗し傷心しても漢気を張り続ける親父は、家族からの同情や憐れみを何よりも恐れる。

協力することを求められ、みんなそれを理解して生きた戦前、戦中。ジャスが鳴り響き、チームの中でそれぞれが輝き始めた戦後。大衆文化を牽引してきたラジオ、黎明期を迎えたテレビ。

脚本家としての勘所を支えたエピソードが要所要所に登場する。幼い頃、親父から宮澤賢治の文章の音読を義務けられ、心地よいリズムがあることに気づいた倉本さん。学生時代は、勉強よりもアベックの会話を盗み聞きし、会話の間にある“間”から、「インナーボイスこそ会話の神髄」と気づく。

想像する映像はどこまでも自由にはばたけるから『ラジオは最高の映像芸自由』という言葉の通り、倉本さんの経験したの数々の場面が鮮やかに蘇る。

鶏をシメた際のトラブルの描写に、身の毛がよだつ。麻酔無しで盲腸の手術を受けるシーンは、思わず声が出た。

読み終えて、「自分の親父のこと」を考え、また、「自分はどんな親父か」と考えた。私にとって大切な経験になりました。 - ikutama

ikutama ![投稿画像]()

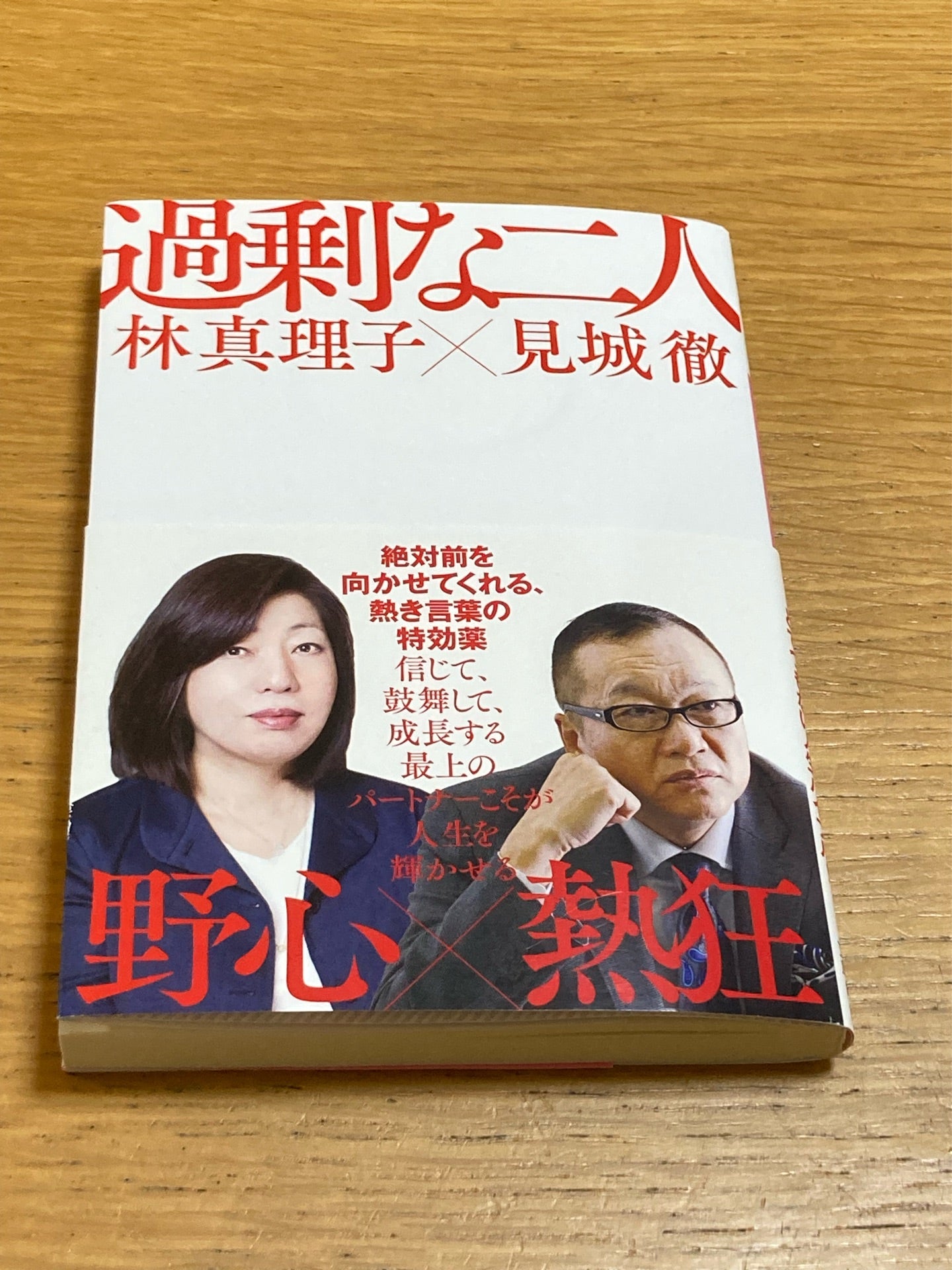

過剰な二人〔講談社文庫〕林真理子×見城徹

16年間の絶縁関係を経て再び向き合う二人。秋元康さんが『あんなに面白い対談は無い』と評した対談をきっかけに、作家と編集者が綴り合った「覚悟の一冊」。

初対面の林さんに「あんたは全身が、かさぶたまみれで、膿が吹き出している。あんた、いいものが書けるよ」と言い、約束通り直木賞を受賞して、満たされていく林さんに「何もかも手に入れたらダメだ」と言う。「会えばいつもいやなことを言われてしまう」と感じていた林さん。やがて『失われた16年』が始まる。そして優しさに包まれた、劇的な再会。

挿絵の2人の写真がどれも魅力的で、何度も眺めてしまう。書かれている内容と合わせ『関係を切り結ぶ』とはこう言うことか、と教えて頂いた。

二人に共通する強烈な「劣等感」。劣等感こそが自意識の始まりで、自己検証の第一歩。「運命とは意志のこと」と林さんが言い、「努力とは意思の継続のこと」と見城さんが言う。お互いの言葉に乗ってそれぞれが次のステージへ登っていく。

『スムーズに進んでいるときは、自分が楽をしている』と言う鋭い指摘、胸に刺さりました。

林さんの“あとがきのとおり”見城さんの『明晰で揺るがない言葉』がキラキラと光る。優しく、時折、心躍る様子が目に浮かぶ、ドラマのような一冊でした。 - ikutama

ikutama ![投稿画像]()

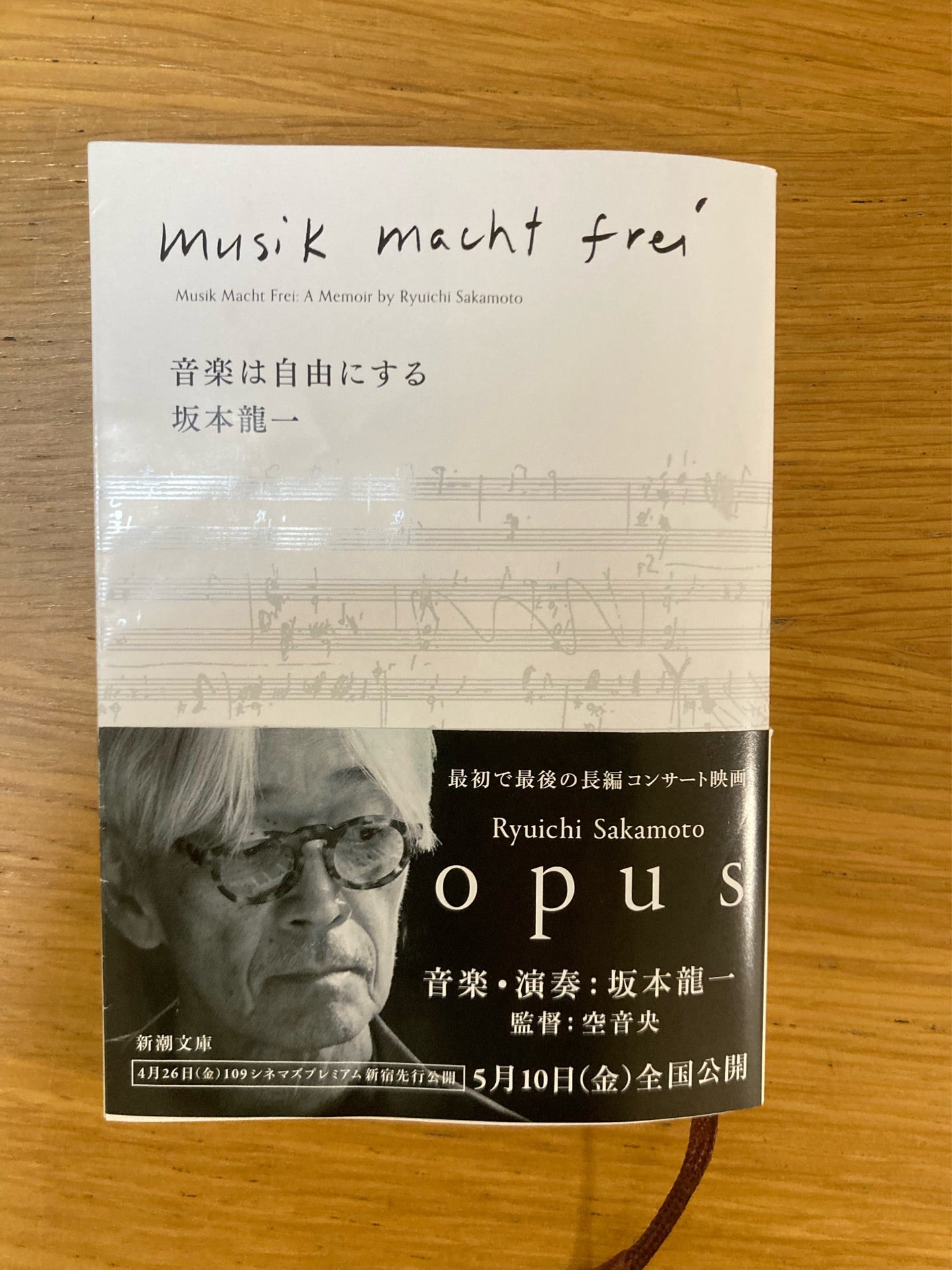

音楽は自由にする〔新潮文庫〕坂本龍一

坂本龍一の自分史。人生を振り返り、自己検証、自己嫌悪、自己否定を綴る。そこに金言が散りばめられている。

『音楽は時間芸術』「形は色彩がないと認識できない」「芸術は、解釈不能な状態に人を一瞬陥れ、“畏れ”を与える」芸術の魅力を言葉で表現する。高め合い、記録し合う、芸術と言葉。

映画について語る場面も興味深い。「もともと現実は虚構で虚構は現実。境目はない。境目を設けるために“現実、虚構”という言葉がある。」空想の世界を鮮やかに描く思考回路に目から鱗、芸術家の哲学の深さに脱帽した。

また、度々登場する“反抗”。「YMOの活動をしながら、YMOを仮想敵にしてソロアルバムを出す。YMOでやるべきことが終わったとき、同時に反YMOも終わった。」組織的な活動の中で自分を失わない。敬意と興味の間で揺れ続ける反抗。

死別の経験の度に『その人が死んだとき、その人のことをわかっていなかったことに気づく。人間と人間には越えられない深い溝がある。』と綴る。取り返しのつかない絶望感とともに、胸の中でその人を終わらせない深い優しさを感じた。 - ikutama

ikutama ![投稿画像]()

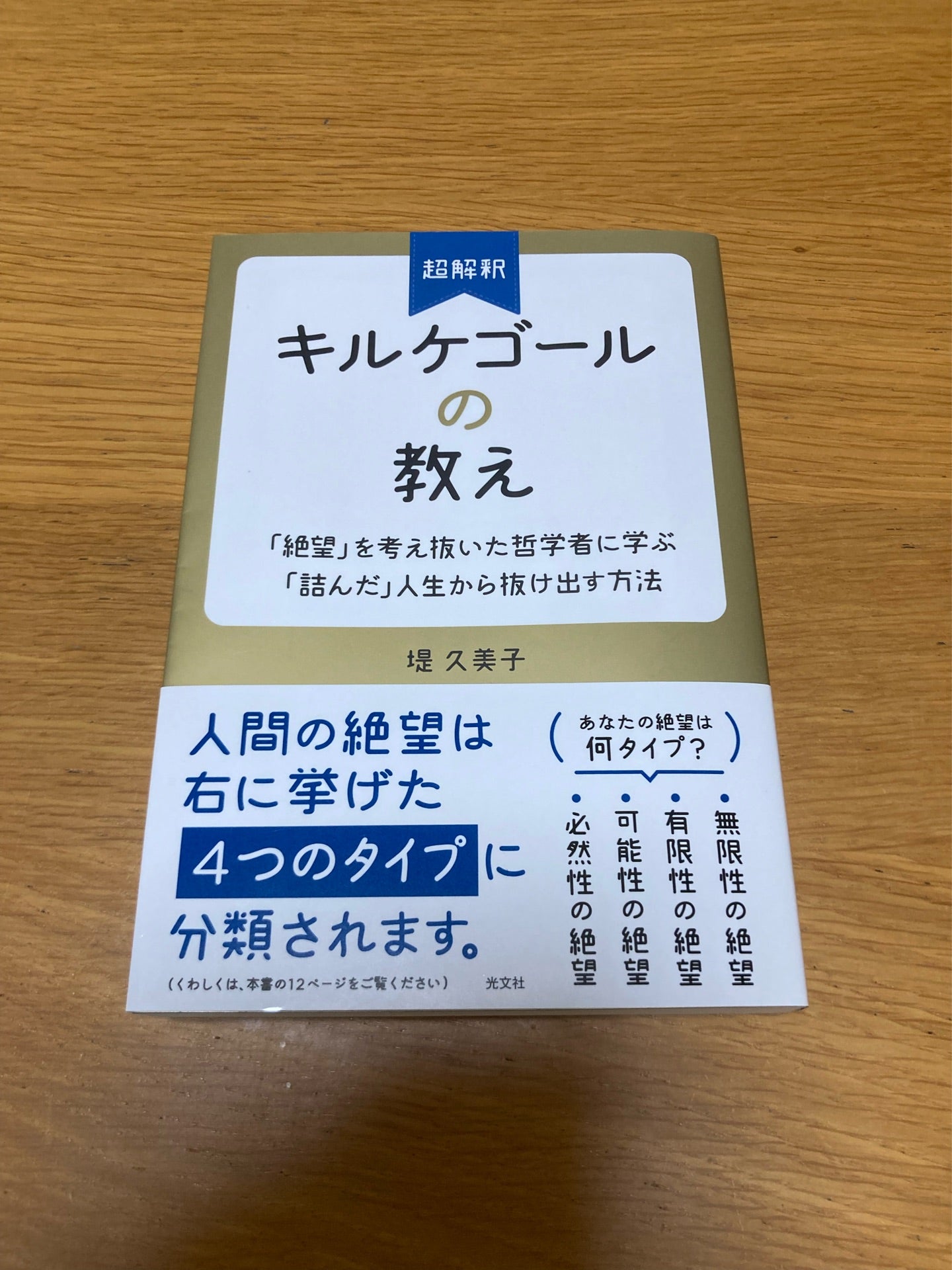

超解釈キルケゴールの教え〔光文社〕堤久美子

人間は、自己であろうとする自己。絶望とは、自己を見失い思考停止した状態で、①現実逃避(無限性)、②想像力の欠如(有限性)、③できると思い込む(可能性)、④無力だという諦め(必然性)の4つのタイプがある。

「過去の反復」は、やがて不幸に至る。自らを創作し、精神を言語化して具現化せよ。アンチテーゼは飛躍の種、絶望の自覚は出発点となる。自分の弱さと向き合い、自らの精神と深く関わらなければ、他人とも深く関われない。“不安”を感じるのは、“未知の世界”との境界に触れているから。自分の“生”の責任を果たせ。責任とは受け入れ、引き受けること。

キルケゴールの思想の柔らかく、分かりやすく解説する本。「絶望」は通過すべき試練。生き損ねてはならない。厳しくも前向きな哲学。

キルケゴールが頭から離れない。読み終わっても終われない。キルケゴールの本を探している。 - ikutama

ikutama ![投稿画像]()

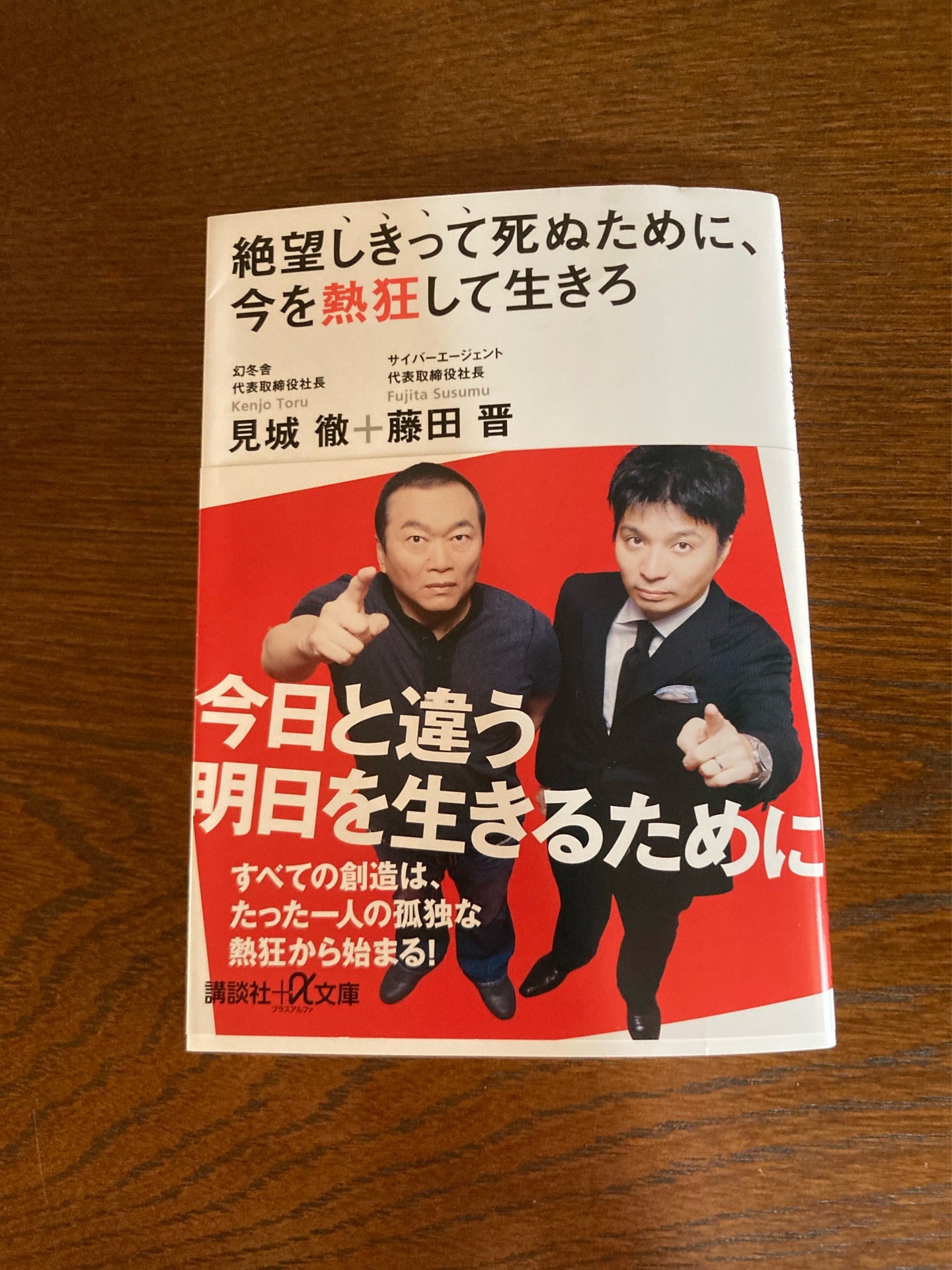

絶望しきって死ぬために、今を熱狂して生きろ〔講談社α文庫〕

『絶望し切ることとは、曖昧なものを一切排した、晴れやかで揺るがない境地に達すること。…絶望しきった果てには、きっと微笑がある』と見城さんが書き、藤田さんが『人生で何より辛いのは、…悔いを残したまま一生を終えること』と書く。力の限りを出し切る二人の往復書簡。藤田さんが「流されないために、打ち合わせは控えた」と言う通り、見城さんの炎のような

感化力を持つ「揺るぎない言葉」を、藤田さんが「静謐で丁寧な言葉」で掘り進め、補強する。

一番心打たれたのは『「負ける」と「負けている」は全く別物である』。終わるまでは全てプロセス。勝ちでも負けでもない。藤田さんの『“負け”を確定させてしまうのは、自らの心の弱さ』という言葉に不死鳥のような生命力を感じた。「文庫版あとがき」のジッドの言葉から得た『夕方に死に、朝生まれる』。この世界の「生命の呼吸」と感動に満ち溢れている。

『人に刺激を与えられなくなったら、現役引退だから』と考え、誰よりも刺激を受け、刺激を与え続ける見城さん。日々生まれ変わるような“新鮮な心”と自分が考えたことを“やり切る精神”、命ある限り、いつでも誰でも『今を熱狂する』ことはできる。時間と命を大切にする2人の書簡から、情熱が湧いてくるような不思議な力を頂きました。 - ikutama

ikutama ![投稿画像]()

野心のすすめ〔講談社現代新書〕林真理子

「野心」とは、もっと価値ある人間になりたいと願う“真っ当な心”。「いつでもできる」「何とかなる」と、真剣に考えない人が増えているが、自覚的に上を目指さなければ充足感は得られない。「健全な野心」への第一歩は、現状認識。敗北を認め、屈辱感に苦しむことが、野心への入口になる。「健全な野心」は必ず努力とセットになる。努力せずに結果だけ得ようとする人は、誰かに取り入ることばかり考える。野心を心に宿し、人としての歯応えを持つ。残された時間を自覚すれば、野心は持てる。

この他に、『エッセイよりも小説の方が正直な自分が出る』は目から鱗が落ちた。フィクションだからこそ、本音が出る。そして「編集者と締切」が自らの怠け心を叱咤する。朝日を浴びた新しい頭で、溌剌と自らの人生と関わっていく。 - ikutama

ikutama ![投稿画像]()

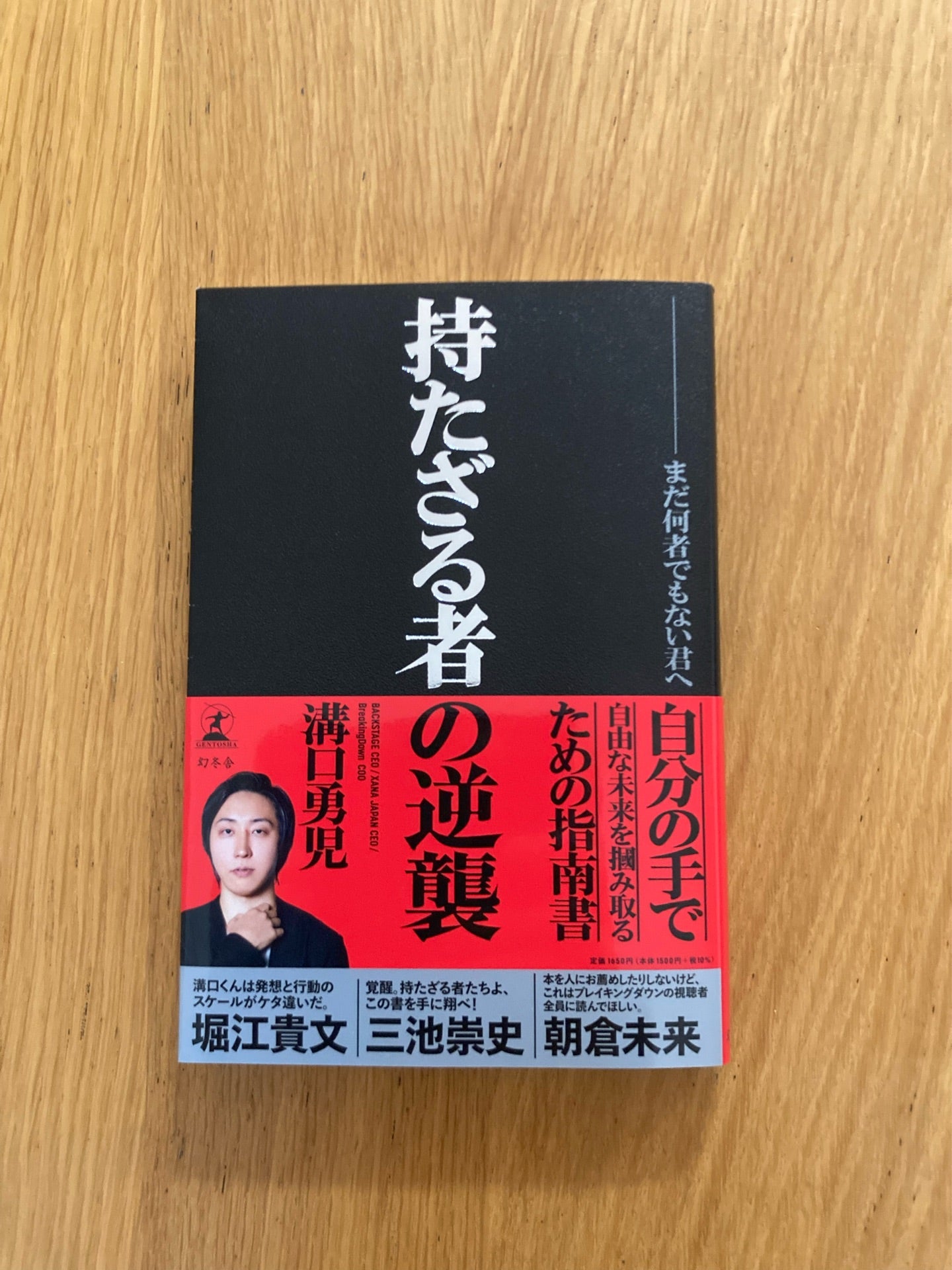

持たざる者の逆襲〔幻冬舎〕溝口勇児

目の前の出来事に没頭し、特に人と接するときは、相手以上に本気になること。「何を、いつまでに、どのように」実現するか徹底的に考え、行動し、それを継続すれば、必ず結果が出る。自分には疑念、相手には敬意を持ち、自分で決めたことと、全力で向き合う。もし、夢や目標が見つからないなら、原因は「経験不足」。多くのものに触れ、出会うことから始めてほしい。自らの脈拍を上げるようなことをするといい。

言葉が“運と縁”を引き寄せる。「陰口悪口愚痴」を言うのは自分の課題を受け止められない弱い人。困難は乗り越えられるものしか訪れないから、それと向き合わずに「できない」と解釈して逃げると後悔する。人に言われて耳が痛いと感じるのは身に覚えがあるから。改めて自分の行動、考え方を見つめ直すべき。“事実”は一つでも“解釈”は無数にできる。悩んだ分だけ、誰かの悩みを解決できるようになる。

勇気とは「恐れを抱いても行動する度胸があること」だ。不安や恐れがあっても、それに負けなければいい。初めからみんなに応援される挑戦は“本当の挑戦”ではない。世の中を変えた大きな挑戦はいつも否定されるところから始まった。「報われないかもしれないもの」に情熱を継続して注ぐことを「挑戦」と呼ぶ。リーダーとは、成し遂げたいことに執着し、言葉を共有し勇気を持って仲間を巻き込める人。“想い”が本物なら遠慮してはならない。

命を危険に晒して戦い続ける漢、溝口勇児。その生き様に触れたくて読んだ。最後に、あとがきに書かれているエピソードに震え、鳥肌がたった。「印税を全額、持たざる環境で育った子供たちへの支援に活用する」という言葉に、時が止まる程の想いを感じた。 - ikutama

ikutama ![投稿画像]()

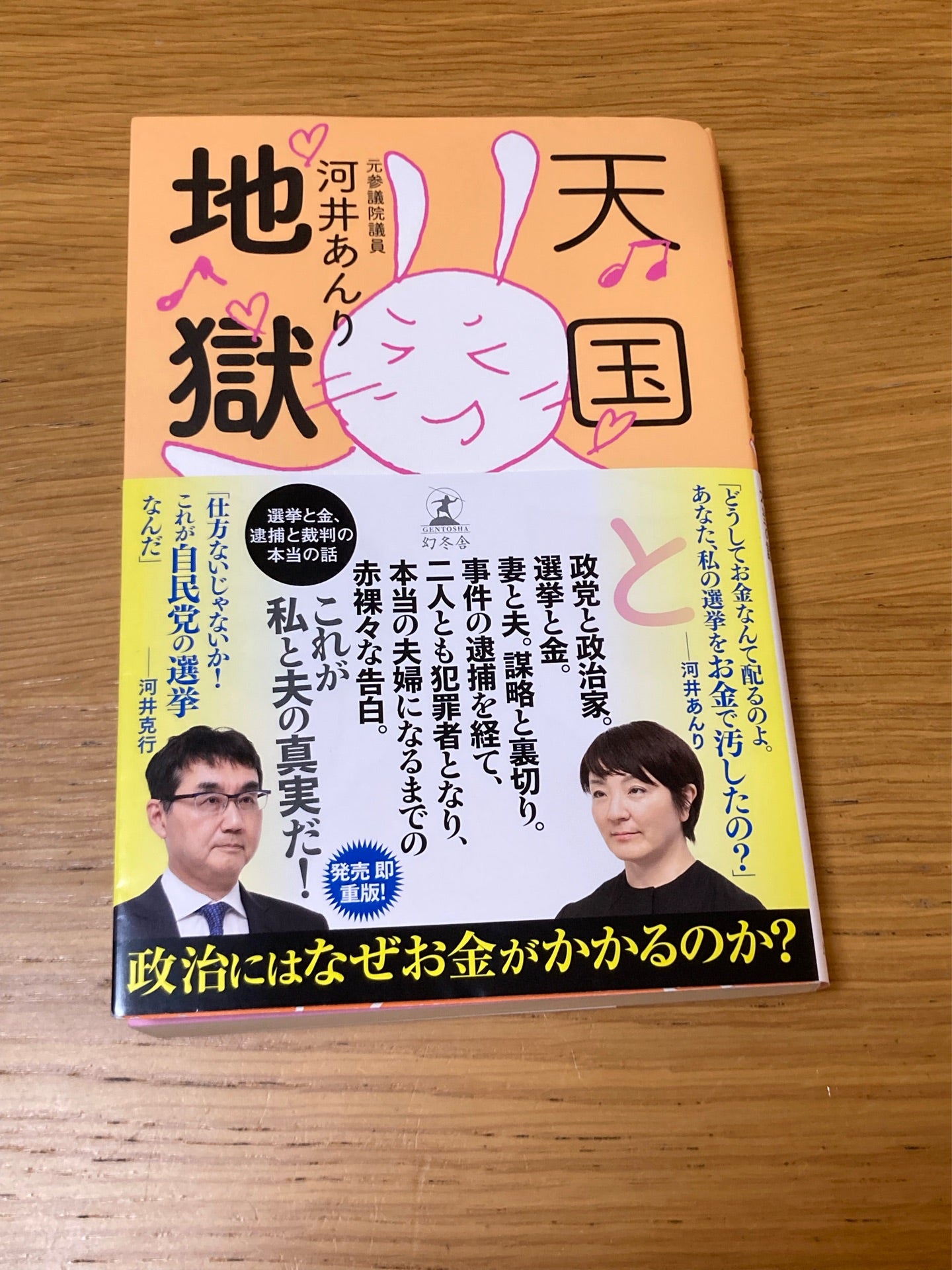

天国と地獄〔幻冬舎〕河井あんり

『自分ひとりが出たいと言って出られる選挙ではない。チャンスが一瞬だけ、顔を覗かせた』社会の繋がりの中で、敵を作るのを覚悟して出馬する。信用で繋がり、心を分けてもらって、やっと当選する。

「宝積(原敬の書)」が掲げられる自民党幹事長室の前室。歴史に培われた自民党の政調レベルは他党を圧倒する。宏池会、県連等、凌ぎを削る議員達の苛烈で醜い生存競争。

拘置所の独房で、直感的に感じた“神”の存在と高村光太郎の詩(道程)の境地。品格を保ち、自分を律することで精神を健全に保つ。

清々しく戦ったはずの選挙。確かに不正はあった。しかし「他の陣営」にも「捜査機関」にも“不正”はあった。大卒後すぐに検察の常識に染まり、世間を知らない検察官が捜査し、公職選挙法の基本も理解していない裁判官がその話を聞く。それぞれの常識と正義で判断するしかない現実。

圧巻は、地獄の苦しみの末に辿り着いた、“負けた時”の振る舞い。“何もしない自分”の価値を信じ続け、腐らせないこと。『世の中は想像よりずっと寛容で柔軟で、私たちはそれを信じるべきだ。』という言葉に、“新たな息吹”が無限に広がっていくような、優しさと力強さを兼ね備えた想いを感じた。

無防備なイラストと飾らないコメントから、直筆の温かみを感じ、河井あんりさんの、活字では伝えられない確かな想いを受け取りました。

河井夫妻について、悪いイメージしか無かった私でしたが、755をきっかけに見城さんのメッセージに触れ、この本を読み

完全にファンになりました。ありがとうございました。