見城徹のトーク

トーク情報見城徹 吉田真悟吉田真悟 ![投稿画像]()

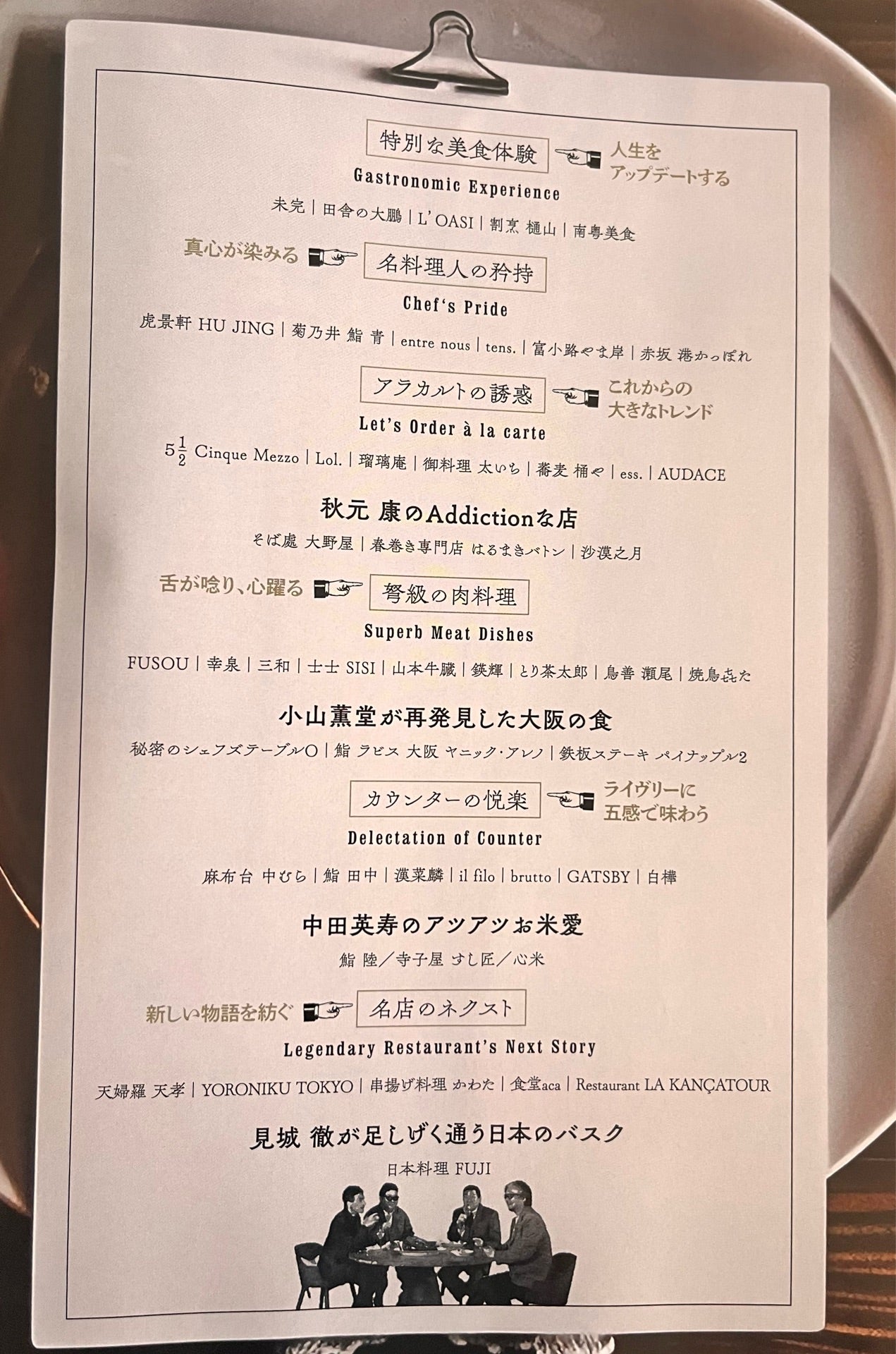

GOETHE 2025年9月号

〈ゲーテイスト2025特集〉

気になるお店ばかりで目移りし、妄想が暴走する。

蕎麦や焼鳥を出す店はもれなくだが、

三島の『L`OASI (ロアジ)』、普段あまり焼肉を召し上がらない先生の推す店『未完』、代官山から銀座へ背水の陣で出店した『白樺』(月舘シェフが元気そうで良かった)などが数日経っても目に焼き付いてしまった。

しかし最も舌が切望してしまうのは「サスエ前田魚店」の前田尚毅氏の卸す魚を扱った焼津付近にあるお店達である。

スペインのバスク地方になぞらえた見城先生のCOLUMNでその〈ガストロノミーツーリズム〉をわかりやすく説明されていて、かなりaddictive(麻薬的)に脳を刺激してくる。

魚ファーストの前田氏(敬意を込めて言いますが、あたおかマン)の志と並走する『成生(なるせ)』、『なかむら』、『温石(おんじゃく)』、『馳走 西健一』、『シンプルズ

(Simples)』に『日本料理FUJI』か、隔てた距離はハードルであり価値そのものだ。

味覚や嗅覚が衰える前に足腰が駄目になりそうだが、お金も貯めて……

あー、魚しゃぶりてぇ。